自動車税はいつまでに支払う必要があるのか、また毎年いくらになるのか、車を所有する上で気になる税金の一つです。

翔平

翔平気づいたら自動車税の納付期限が過ぎていた…

延滞金っていくらかかるんだろう?

この納付書、期限切れでもコンビニで払えるの?

期限切れの納付書はどこで払うことができ、コンビニで払えるのかといった疑問が次々と浮かぶでしょう。

この記事では、自動車税の支払いに関する様々な疑問や不安を解消します。

もし滞納が1年にも及んでしまったらどうなるのか、不安に感じる方も少なくありません。

たとえ万が一滞納してしまった場合でも、冷静に対処できる方法を元徴収職員だった私が、具体的に解説します。

この記事を書いた人

たてまち

元地方公務員(地方税徴収職員)

- 県職員歴:35年

- 税務歴:20年以上

- 主担当:自動車税(課税・徴収)

- 実務:財産差押/捜索/財産調査

- 資格:行政書士・宅地建物取引士

- 強み:

徴収実務エキスパート

コンサルタントが知らない実務

実務経験者だけが知る差押え

不安を解消する納税リアル解説 - ポリシー:法令・自治体要綱・官公庁資料の一次情報で検証/守秘義務厳守

- Ⓧ:https://x.com/tatemachi_site

「生活者目線で、難しい制度をわかりやすく、丁寧に。」

自動車税の納付期限と「いつまで滞納できるのか」の基本ルール

自動車税の納付時期と支払い期限の仕組み

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課される都道府県税です。所有者には、5月の上旬ごろに管轄の都道府県税事務所から納税通知書が郵送されます。

原則として、納付期限は毎年5月31日に設定されています。ただし、5月31日が土日や祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。また、一部の地域では納付期限が異なる点に注意が必要です。

例えば、ゴールデンウィーク明けに届く納付書を机に置きっぱなしにしてしまい、月末まで気づかないまま過ぎてしまうケースも珍しくありません。そんなときは期限を過ぎてしまったことになります。

つまり「毎年5月末までに支払う」というのが大前提であり、それ以降はすべて滞納という扱いになるのです。

【補足】青森県と秋田県の納付期限

青森県と秋田県では、自動車税の納付期限が6月30日に設定されています。これは、これらの地域では5月が農作業の繁忙期にあたるため、納税者の負担を考慮した措置とされています。

この期限までに納付を完了させないと、後述する「滞納」の状態となり、延滞金などのペナルティが発生する可能性があります。

滞納はいつまで可能?実際の猶予期間の目安

「自動車税はいつまで滞納できるのか」という疑問に対して、法律上の明確な答えは「猶予期間はなく、納付期限の翌日から滞納となる」です。

法律(地方税法)では、納期限を過ぎた場合は速やかに税金を納付する義務が定められており、1日でも遅れれば滞納と見なされます。

しかし、実際には期限を過ぎてすぐに財産の差し押さえといった厳しい措置が取られるわけではありません。

実務上の流れとしては、納付期限から約20日後に、最初の督促状が発送されるのが一般的です。

この督促状が届くまでが一つの実質的な猶予期間と考えることもできますが、これはあくまで行政手続き上の期間に過ぎません。

延滞金は納付期限の翌日から1日単位で加算され続けるため、支払いが遅れるほど納税者の負担は増えていきます。

「猶予期間」という考え方は危険

「督促状が来るまで大丈夫」と安易に考えるのは非常に危険です。延滞金は着実に増え続けますし、督促状の送付や滞納の記録は行政側に残り、決して良い影響はありません。納付は期限内に済ませるのが大原則です。

納付を放置するとどうなる?行政の流れを整理

自動車税を滞納し続けた場合の行政手続きの流れは以下のようになります。

| 期間 | 行政の対応 | 納税者への影響 |

|---|---|---|

| 納付期限翌日 | 延滞金計算開始 | 延滞状態開始 |

| 納付期限から20日程度 | 督促状送付 | 滞納の記録が行政側に残る |

| 督促状送付から10日経過後 | 滞納処分可能(法的根拠確立) | 差し押さえの法的要件が整う |

| 数ヶ月〜1年程度 | 催告書送付・財産調査 | 預金口座や給与の調査開始 |

| 1年以上 | 差し押さえ執行 | 預貯金・給与・自動車、生命保険等の差し押さえ |

自動車税の納付を放置し続けると、行政手続きは段階的に厳しくなっていきます。

最終的には財産の差し押さえに至る可能性があり、その一般的な流れは以下の通りです。

- 納付期限(5月31日)

この日までに納付すれば、何も問題は起こりません。 - 督促状の送付(7月20日頃)

納付が確認できない場合、最初の通知として督促状が発送されます。納期限の翌日から延滞金の計算は始まっています。 - 催告書の送付

督促状を無視し続けると、より強い文面で支払いを促す「催告書」が送られてきます。

送付時期は自治体によって異なりますが、「定期催告」として夏・秋・冬にかけて届きます。 - 財産調査

納税者の勤務先への給与照会や、銀行への預金残高の照会など、あなたが個人事業主なら売掛金先への照会など、差し押さえ可能な財産の調査が法的な権限に基づいて行われます。 - 差押予告通知書の送付

催告書にも応じない場合、「財産を差し押さえます」という最終通告である「最後催告書」または「差押予告」が届きます。

ここには、差し押さえの法的根拠や対象となる財産が記載されています。 - 財産の差押執行

最終的に、給与、預貯金、自動車、生命保険の解約返戻金、売掛金、外注費などの財産が強制的に差し押さえられ、滞納している税金と延滞金に配当されます。

この流れはあくまで一例であり、自治体の方針や滞納額によって対応のスピードは異なります。

しかし、滞納を続ければ最終的に財産と信用を失うリスクがあることは間違いありません。

生命保険を強制的に解約されて「解約返戻金」を差し押さえられることもあります。

期限切れでも払える?支払い可能な場所と方法一覧

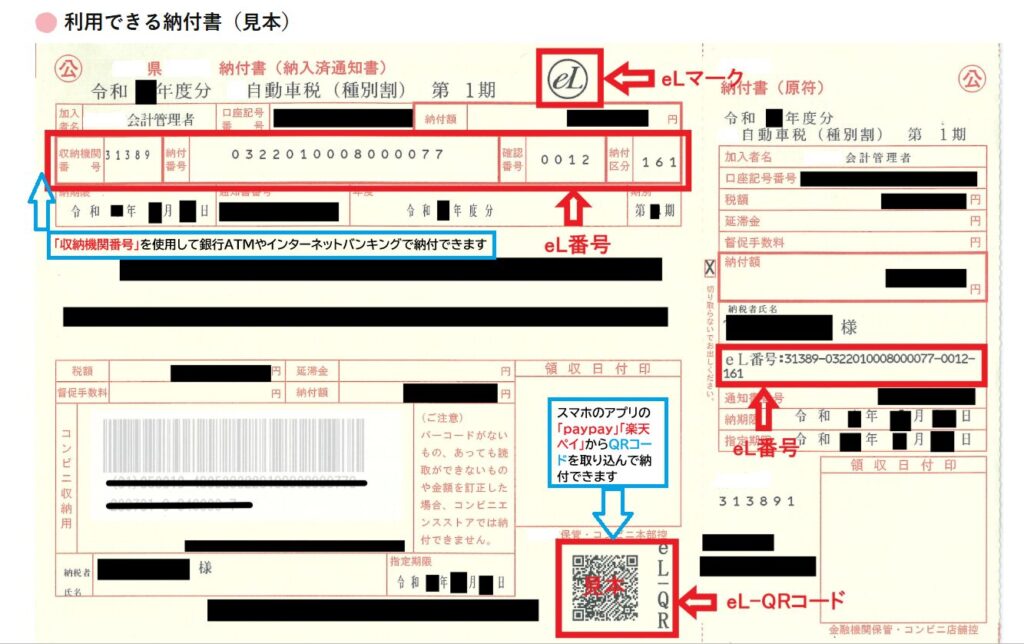

- 納付できる3種類の用紙

- 銀行・コンビニ・スマホ決済の対応可否

- 期限切れ納付書の使用条件と注意点

- オンライン支払いで使えるケース

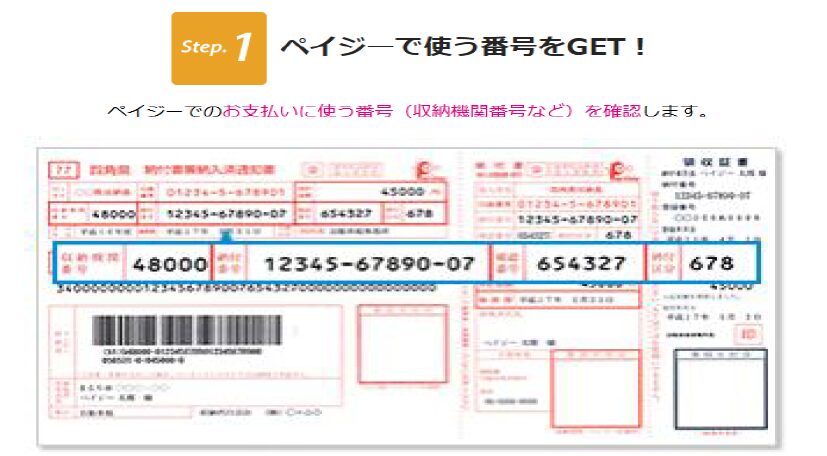

納付できる3種類の用紙

どのタイプも納付できますが、それぞれの役目を整理をしておきましょう。

| 用紙 | 役目 | その他 |

|---|---|---|

| ①納税通知書 | 納税の告知(最も重要) | 納付書と納税証明書付 |

| ②督促状 | 滞納処分をするには督促が要件 | 督促状兼納付書 |

| ③納付書 | 希望の金額が納付できる | 依頼すると発行される |

銀行・コンビニ・スマホ決済の対応可否

納付期限が過ぎた自動車税の支払い場所は、延滞金の有無によって大きく変わります。

▽延滞金が発生していない場合

納付期限は過ぎているものの、延滞金が1,000円に到達していない場合は、元の納税通知書での支払いが可能です。この場合、以下の場所で支払いができます。

小さな字で「コンビニで収納可能な期限」って書いています。

- 都市銀行・地方銀行の窓口

- 信用金庫・農協などの金融機関

- コンビニエンスストア

- スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Payなど)

▼延滞金が発生している場合

コンビニ払いやオンラインでの支払いはできなくなり、金融機関の窓口か自治体の自動車税事務所などで納付することになります。

| 支払い場所 | 納期限内 | 納期限切れ |

|---|---|---|

| 都道府県税事務所 | ○ | ○ |

| 銀行等金融機関窓口 | ○ | ○ |

| コンビニエンスストア | ○ | × |

| スマートフォン決済 | ○ | × |

| クレジットカード決済 | ○※ | × |

| インターネットバンキング | ○ | × |

期限切れ後の確実な支払い先

納付期限が過ぎてしまった場合、最も確実な支払い場所は「金融機関の窓口」または「都道府県税事務所」です。

期限切れ納税通知書は使える?条件と注意点

手元にある納付書が期限切れでも、すぐに使えないと諦める必要はありません。その納付書がまだ利用できるかどうかは、2つのポイントで判断できます。

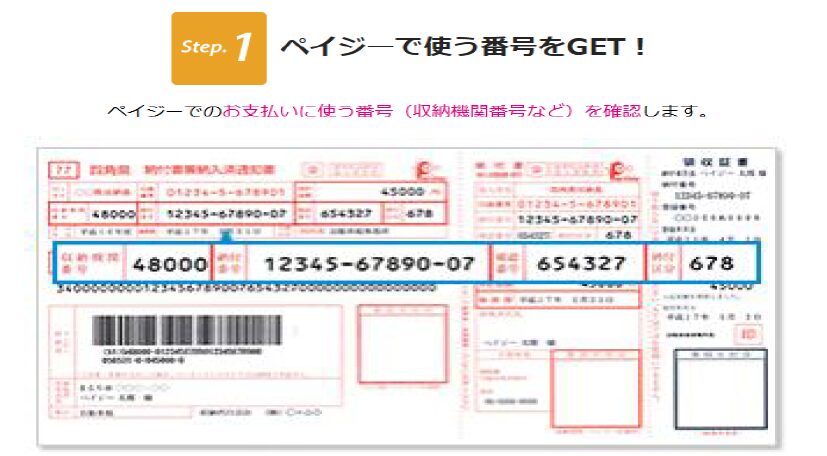

- バーコード、QRコードの有無と状態

コンビニ払いやスマホ決済では、納付書に印刷されたバーコード、QRコードを読み取って処理します。このコードが汚れていたり、破損していると利用できません。 - バーコード、QRコードの取扱期限

コンビニで利用できる納付書には、多くの場合、5月31日の納付期限とは別に「コンビニ収納可能期限」といった日付が記載されています。この日付内であれば、コンビニでの支払いが可能です。

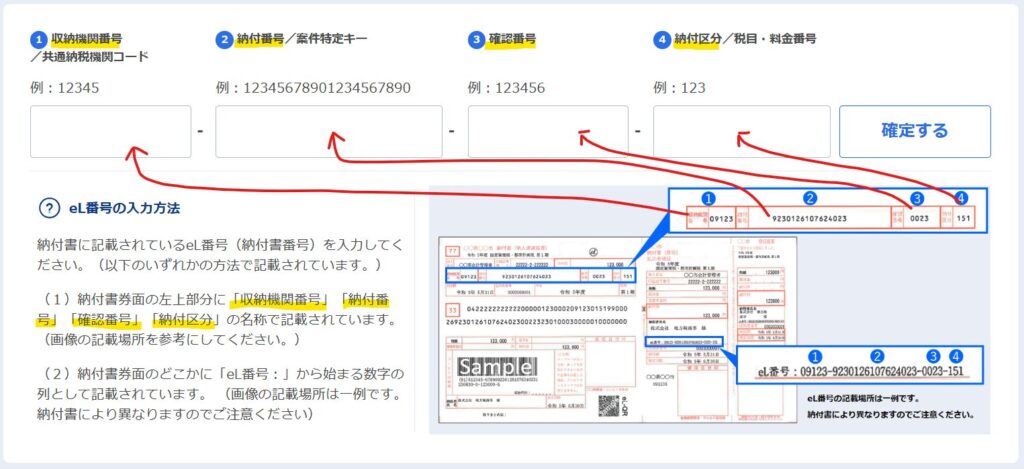

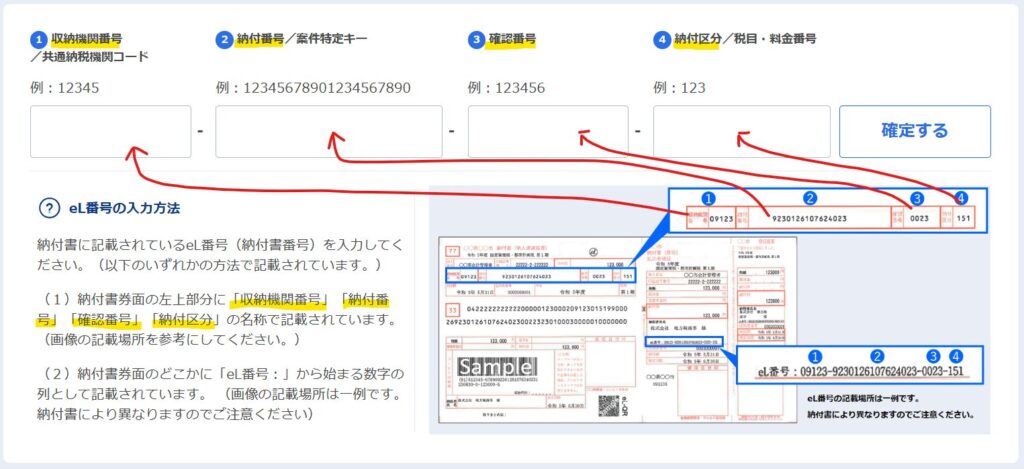

オンライン支払いで使えるケース

自動車税のオンライン支払いは、その利便性の高さから利用が広がっていますが、滞納後の利用には大きな制限があります。

クレジットカード決済

各都道府県が用意している専用の支払いサイト「地方税 お支払いサイト」を利用しますが、ほとんどの場合、納付期限日をもって受付を終了します。

滞納してしまうと、この方法は利用できなくなると考えてよいでしょう。

また、決済手数料(概ね300円前後)は自己負担となります。

詳しくは「システム利用料試算 エフレジ」で検索してください。

\今すぐ年会費無料カードに申し込む!/

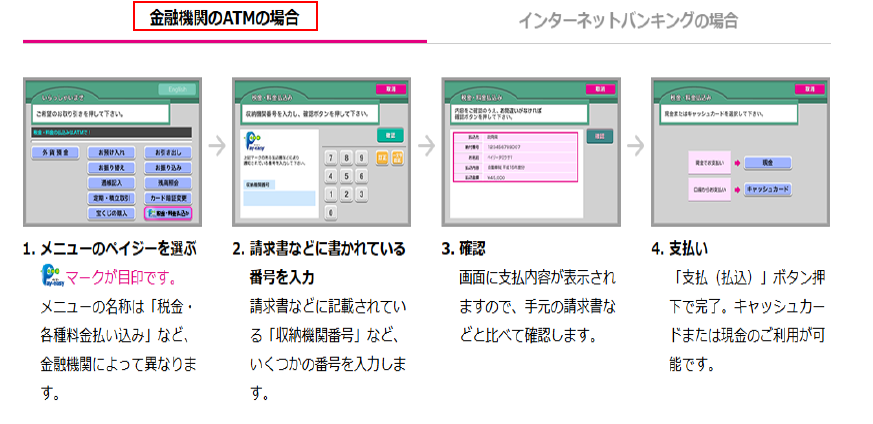

インターネットバンキング・ATM決済

スマートフォン決済

PayPay、LINE Pay、楽天ペイなどのスマホ決済アプリを使った支払いも、納付書のQRコードを読み取ることで行います。

こちらもクレジットカード決済と同様に、納付期限を過ぎるとQRコードが無効になり、利用できなくなるのが一般的です。

期限内に支払うのであれば非常に便利な方法ですが、滞納してしまった場合には、別の支払い方法を検討する必要があります。

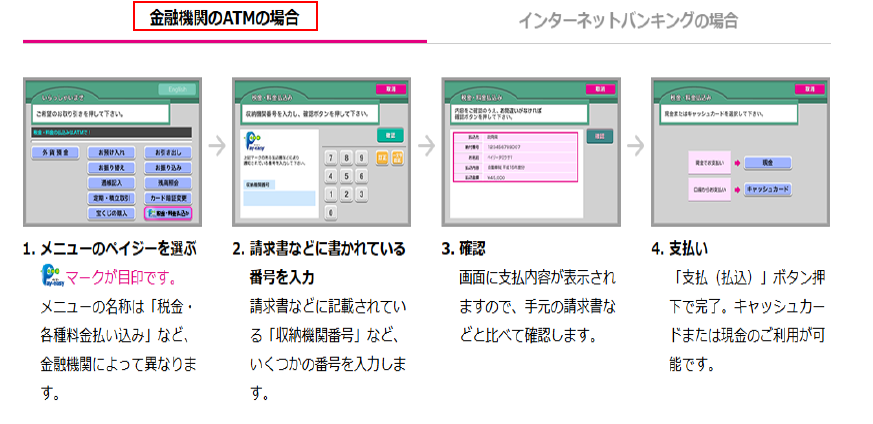

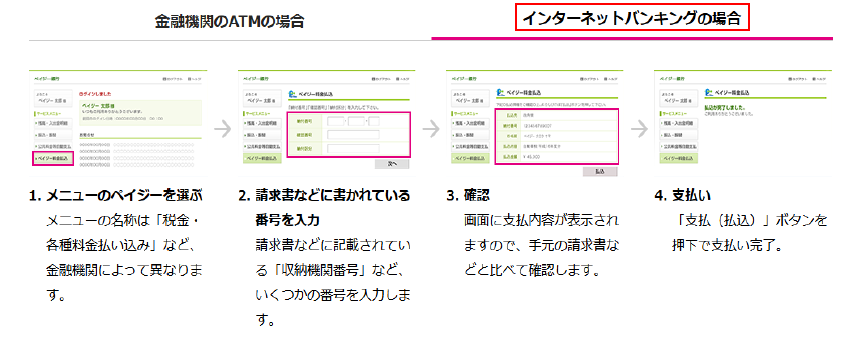

金融機関ATM

インターネットバンキング

コンビニ支払いは期限切れで使える?条件を整理

- コンビニでの支払いルール

- 期限切れで拒否されるケースと対処方法

- コンビニ以外での代替支払い手段

コンビニでの支払いルール

コンビニエンスストアで自動車税を支払うためには、いくつかの基本的なルールを満たしている必要があります。特に期限切れの場合は、以下の条件をクリアしているか確認が不可欠です。

コンビニ支払いができる3つの条件

- 条件1:納付書にバーコードが印刷されていること

- 条件2:バーコードの取扱期限が過ぎていないこと

納付書に「コンビニで収納可能な期限」の記載があれば、その日付まで利用可能です。 - 条件3:支払金額が30万円以下であること

コンビニでは、バーコードを使った収納代行の上限額が30万円と定められています。税額が30万円を超える場合は、コンビニでの支払いはできません。

これらの条件を全て満たしていれば、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンといった主要なコンビニエンスストアで、現金で支払うことができます。

クレジットカードや電子マネーでの支払いはできないので、必ず現金を持参しましょう。

期限切れで拒否されるケースと対処方法

コンビニのレジで納付書を提示した際に、支払いを断られてしまうケースがあります。その主な原因は以下の通りです。

- バーコードの取扱期限が過ぎている

最も多い原因です。店員がバーコードをスキャンしても、システム側でエラーとなり受け付けられません。 - バーコードの印字不良

納付書が汚れたり、折れ曲がったりしてバーコードが正しく読み取れない場合も拒否されます。 - 金額の訂正や書き換えがある

手書きで金額が修正されている納付書は、不正利用防止の観点から受け付けてもらえません。

もしコンビニで支払いを拒否されてしまった場合は、その場で慌てる必要はありません。他の支払い方法に切り替えることで、問題なく納付できます。

対処法:まずは納付書を確認

拒否されたら、まずは納付書の裏面などに記載されている「納付場所」を確認しましょう。そこには、金融機関や都道府県税事務所の案内が必ず記載されています。

コンビニ以外での代替支払い手段

コンビニでの支払いができなかった場合、次に検討すべき代替の支払い方法は以下の通りです。

1. 金融機関の窓口

銀行、信用金庫、郵便局(ゆうちょ銀行)などの窓口に行けば、ほとんどの納付書で支払いが可能です。最も確実な方法と言えます。営業時間が平日の日中に限られる点には注意が必要です。

2. 都道府県税事務所・自動車税事務所

お住まいの地域を管轄する税事務所の窓口でも、直接納付することができます。納付に関する相談もできるため、支払いについて不安な点がある場合はこちらを利用するのがおすすめです。納付書を紛失した場合でも、本人確認と車両情報が分かれば対応してもらえます。

いずれの方法でも、支払いを完了すれば納税義務を果たしたことになります。コンビニで断られても焦らず、これらの方法で速やかに納付しましょう。

滞納すると延滞金はいくら?計算式と目安額

- 延滞金の計算方法と利率

- 実際の金額シミュレーション

- 放置すると延滞金が増える仕組み

延滞金の計算方法と利率

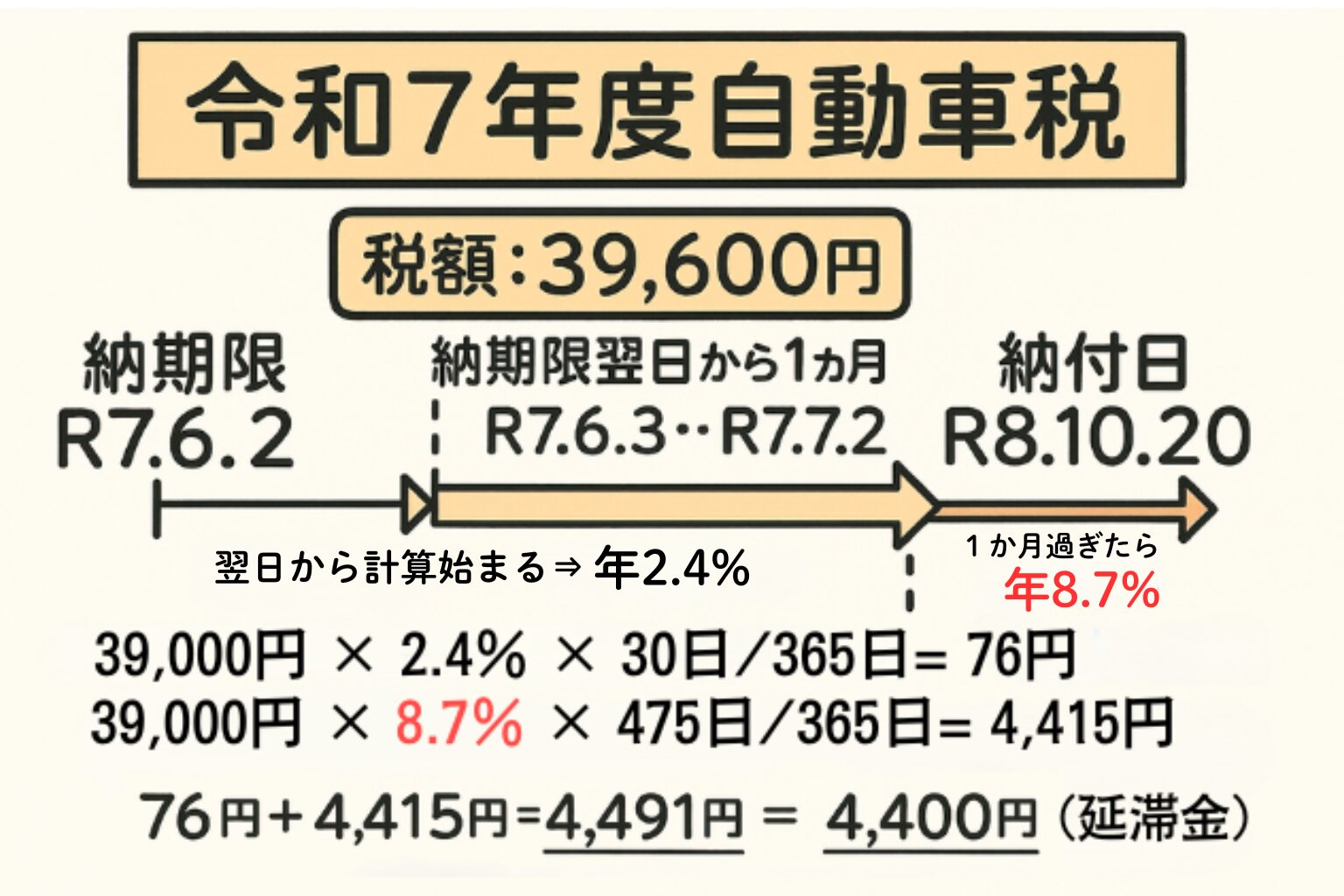

自動車税を滞納すると、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が発生します。延滞金は、以下の計算式に基づいて算出されます。

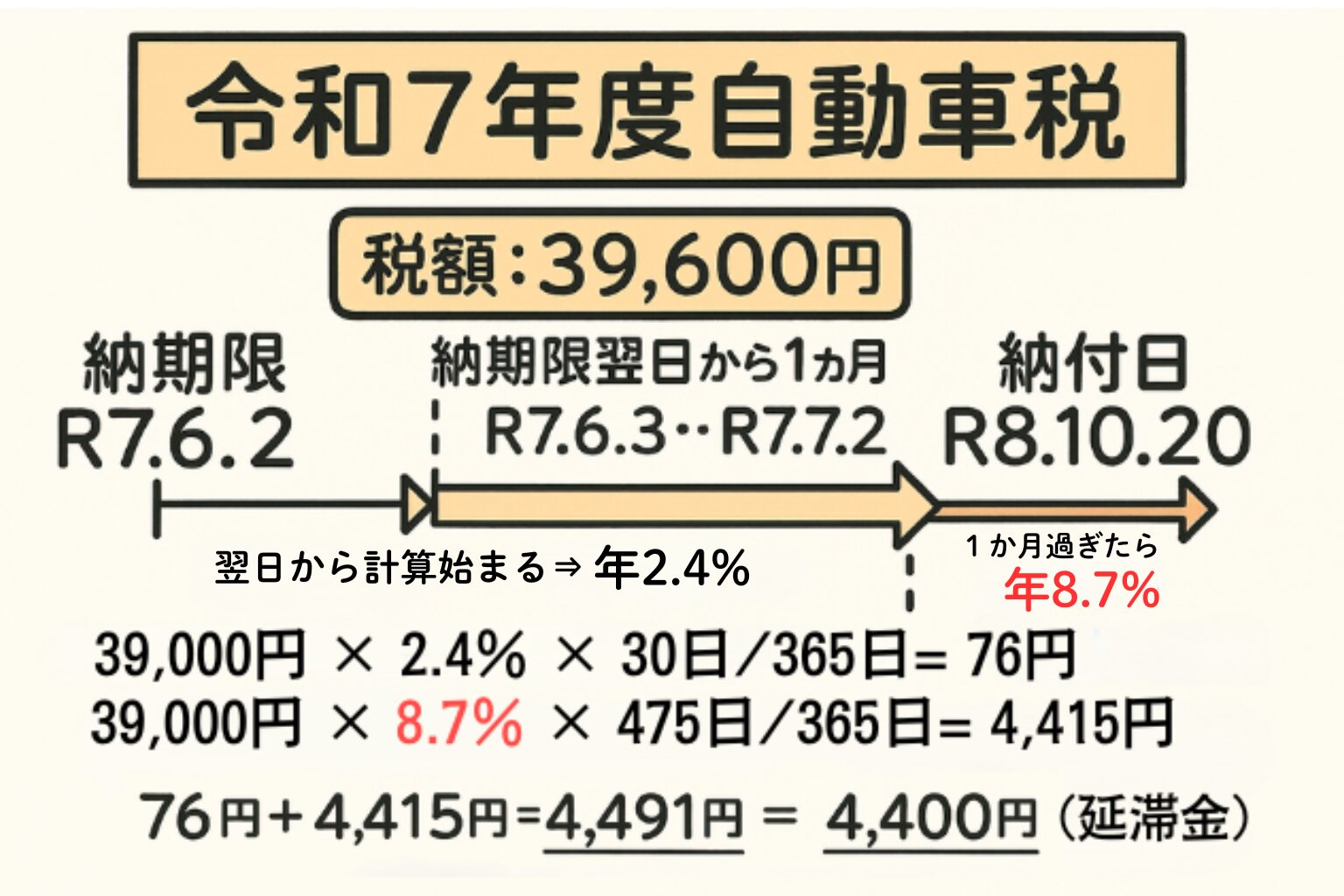

延滞金の計算式(図表)

①延滞金 = (税額 × 利率2.4% × 経過日数30日÷ 365日)

②延滞金= (税額 × 利率8.7% × 経過日数475日 ÷ 365日)

図表のように①と②をプラスします。

- 税額: 1,000円未満の端数は切り捨て(税額39,600円→39,000円で計算します)

- 利率2.4%: 納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの利率

- 利率8.7%: 納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の利率

| 期間 | 利率 |

|---|---|

| 納付期限の翌日から1ヶ月以内 | 年2.4%(令和4年1月1日以降) |

| 納付期限の翌日から1ヶ月経過後 | 年8.7%(令和4年1月1日以降) |

※計算された延滞金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てられ、最終的な延滞金額が1,000円に到達するまで請求されません。

- 「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、令和7年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件(財務省告示第293号)」が告示

- 「令和7年 利子税特例基準割合 告示」

- 「租税特別措置法 第93条第2項 利率」

実際の金額シミュレーション

では、実際に自動車税を滞納した場合、延滞金はいくらになるのでしょうか。

一般的な乗用車(排気量1.5L超~2.0L以下、税額36,000円)を例にシミュレーションしてみましょう。

※2019(R1)年10月以後の税額

| 滞納期間 | 計算式(概算) | 延滞金額 |

|---|---|---|

| 3ヶ月(91日) R7.9.1納付 | (36,000円 × 2.4% × 30日÷365日) + (36,000円 × 8.7% × 61日÷365日) | 71円 + 523円 = 約594円 → 0円(1,000円未到達) |

| 5ヶ月(152日) R7.11.1納付 | (36,000円 × 2.4% × 30日÷365日) + (36,000円 × 8.7% × 122日÷365日) | 71円 + 1,046円 = 約1,117円 → 1,100円 |

| 1年(364日) R8.6.1納付 | (36,000円 × 2.4% × 30日÷365日) + (36,000円 × 8.7% × 334日÷365日) | 71円 + 2,865円 = 約2,936円 → 2,900円 |

このシミュレーションから分かるように、滞納から1ヶ月を過ぎると利率が大幅に上がる(8.7%)ため、延滞金の額も急激に増加します。また、数ヶ月の滞納では延滞金が1,000円に満たないこともありますが、だからといって支払いを先延ばしにして良い理由にはなりません。

放置すると延滞金が増える仕組み

延滞金が増える仕組みの最大のポイントは、前述の通り「納付期限の翌日から1ヶ月」を境に適用利率が変わる点です。最初の1ヶ月は比較的低い利率ですが、それを過ぎると利率が約3.6倍(年2.4%→年8.7%)に跳ね上がります。

これは、納税の遅延に対するペナルティの意味合いが強く、長期の滞納を抑制するための措置です。

つまり、滞納は時間が経てば経つほど、雪だるま式に納税者の負担を重くしていく仕組みになっています。

支払いが難しい事情がある場合でも、放置せずに早めに税事務所へ相談することが、結果的に負担を最小限に抑えることに繋がります。

滞納1年で起きること:車検不可・差し押さえリスク

- 滞納1年でのペナルティ一覧

- 車検を受けられなくなるリスク

- 差し押さえや信用への影響

滞納1年でのペナルティ一覧

自動車税の滞納が1年という長期間に及ぶと、単に延滞金が増えるだけでは済まされません。生活に直接影響する、より深刻なペナルティが現実のものとなります。

滞納1年で起こりうる主なペナルティ

- 延滞金の加算: 日々延滞金が増え続け、納税総額が大きく膨らみます。

- 車検が受けられない: 自動車税納税証明書が発行されないため、車検の更新ができません。

- 財産の差し押さえ: 予告なく給与や預貯金、さらには自動車そのものが差し押さえられるリスクが非常に高まります。

- 地方自治体独自のペナルティ: 一部の自治体では、タイヤロック(車輪止め)などの物理的な措置が取られる場合もあります。

特に影響が大きいのが「車検」と「差し押さえ」です。これらは自動車を所有し、社会生活を営む上で根幹に関わる部分であり、1年の滞納はもはや「うっかり忘れ」では済まされない危険水域にあると認識する必要があります。

車検を受けられなくなるリスク

車を公道で走行させるために義務付けられている車検(自動車検査登録制度)ですが、これを受けるためには「自動車税納税証明書」の提示が必要です。

自動車税を滞納(延滞金も含む)していると、当然ながらこの納税証明書は発行されません。そのため、車検満了日が来ても検査を更新することができなくなります。

納税証明の電子化と注意点

電子化による最も大きな変化の一つが、車検時の納税証明書提示の省略です。

近年、納税証明書の電子化が進んでおり、完納している場合は車検時に紙の証明書を持参しなくても、運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において電子的に納税状況を確認できるシステムが構築されています。

しかし、滞納している場合はこのシステムでも「未納」として表示され、車検を受けることができません。

この場合、本税納付済みでも、延滞金の支払いがなく1,000円でも残っている場合は車検を受けられないので注意が必要です。

あるあるとしては、本人が延滞金がついていることを知らないケースもありました。

さらに、重要な注意点もあります。納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかるため、車検直前の支払いでは従来通り紙の納税証明書が必要になる場合があります。

こんなITが進んでいても、納付からPCに即時反映は無理なのです。コンビニ納付が最も反映が早いよ。

車検が切れた状態で公道を走行すると、道路運送車両法違反となり、厳しい罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、免許の違反点数6点)が科されます。自動車が事実上、使用不能になるということです。

差押えや信用への影響

滞納が1年にもなると、自治体は滞納された税金を回収するために、「財産の差押え」という最終手段に踏み切る可能性が極めて高くなります。

法律上では、自動車税は納付期限から20日以内に督促状が送付され、督促状を発した日から起算して10日経過しても滞納分の支払いがない場合は財産が差押えられると決められています。

国税徴収法 第47条(差押の要件)

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。

国税徴収法では「差押えしなければならない」って書いてあるよ。

差押さえの対象

差押さえの対象は多岐にわたります。

- 給与: 勤務先に通知が行き、給料の一部を会社から直接取り立て。

- 外注費:売掛金や支払請求権を差し押さえ。

- 預貯金: 銀行口座が差し押さえられ、滞納額を強制的に取り立て。

- 自動車: 自動車そのものが引き上げられ、公売(yahooオークション)。

- 生命保険: 強制的に解約され、解約返戻金が取り立て。

- 不動産:土地・建物なども対象。

差押さえは、裁判所の許可などを必要とせず、行政の権限で執行できる強力な措置です。

ある日突然、銀行口座の残高がなくなっていたり、勤務先から差し引かれた給与振り込みになります。

差し押さえは、生活に深刻なダメージを与えるだけでなく、社会的な信用も大きく損なうことになります。

納付書を失くした場合の再発行手順と必要書類

- 役所や都道府県税事務所での手続き方法

- 納付書なしでも支払える方法

役所や都道府県税事務所での手続き方法

自動車税の納税通知書(納付書)を紛失してしまった場合でも、再発行が可能です。手続きは、お住まいの地域を管轄する以下の窓口で行うことができます。

- 都道府県税事務所(総合庁舎内)

- 自動車税事務所

市区町村の役場(市役所・区役所など)では、軽自動車税の手続きは可能ですが、普通自動車の自動車税の手続きはできないため注意が必要です。必ず都道府県の管轄窓口を確認しましょう。

再発行の手続き

ここでは、そもそも「住所を変更して届いていない人」と「紛失などで見当たらない人」では、行政の対応は変わってきます。

届いていない人

この人は引っ越しをしたのに、住民票の届け出をしていない人です。

行政は特に本人からの申し出がない限り、住民票の住所に送付します。

行政では郵便局から「宛所先不明」と県税事務所に「返戻」してきます。

すぐに県税事務所に電話をしてください。行政側に「返戻扱い」になっている時のみ、再発行してもらえます。

見当たらない人

県税事務所に電話で請求してください。その場合、車のナンバーを伝えるとスムーズに運びます。(品川た62-××など)

名前で請求する場合は、車の名義になっている人(納税義務者)の名前を伝えなければなりません。

あなたが本人の代理で親族ならその確認のため、納税義務者の生年月日を聞いてきます。

確認がとれれば、「納付書」を郵送してもらえます。

納付書には『納税証明書』はついていません。

「納税通知書」は1度きり

そして、さらに厳密なことを言うと「納税通知書」「督促状」は1度しか発行されません。

あとはすべて「納付書」という単純な税を納めるだけの用紙です。

「何が違うの?」と思うでしょう。”納付できる3種類の用紙”で前述しましたが、「納税通知書」には納税告知という重要な役目があります。

納税告知がされていないと、「督促状」は発布できません。督促状が通知できないと「滞納処分」できないのです。

①納税通知書 → ②督促状 →③ 滞納処分(差押さえ等)

じやぁ、「納税通知書が届いてない」って、シラを切れば差し押さえはされないんじゃね?

そういうことを考える悪い人がいたとします。

しかし、法律と行政はそんなに甘くはありません。ここで詳しく書くと、この記事の趣旨から逸れますので簡潔に結論だけ言いますね。

「納税通知書または督促状が届いていない」という立証をしなければなりません。

さらに、それを立証するのは行政側ではありません。納税義務者なのです。

立証責任は納税義務者にあるという、裁判所の判例があります。

納付書なしでも支払える方法

「納付書を失くしてしまったが、すぐに支払いを済ませたい」という場合、都道府県税事務所の窓口であれば、納付書がなくても直接税金を納付することが可能です。

この場合も、車検証もしくは車のナンバーと本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカード)を持参し、窓口で納付書を紛失した旨を伝えます。

「第三者納付」という法律があり、代理の人も納付できます。

車検のために、自動車屋さんが代わりに納付に来るということは、良くあるケースです。

車検が近いなら「納税証明書」も、もらっておきましょう。

「納税証明書」が付いているのは、唯一「納税告知書」だけです。

まとめ:焦らず最短で解決するための行動フロー

- 滞納した場合のチェックリスト

- 今後滞納を防ぐための対策

自動車税の納付期限を過ぎてしまった場合でも、焦らず適切な対応をとれば、問題を最小限に抑えることができます。ここでは、期限切れに気づいた時に取るべき具体的な行動フローと、今後の対策について解説します。

滞納した場合のチェックリスト

もし自動車税の納付を忘れてしまったことに気づいたら、まずは落ち着いて以下の項目を確認しましょう。納税通知書が手元にあるか、期限からどれくらい経過しているかによって、取るべき行動が変わってきます。

- 納税通知書を再度確認する:まず、手元にある納税通知書がまだ使用できる状態かを確認してください。多くの自治体では、納期限を過ぎても一定期間はコンビニエンスストアや金融機関で支払いができる場合があります。

- 延滞金の発生を確認する:納付期限を過ぎると、その翌日から延滞金が発生します。延滞金の額は日数が経つほど増えていくため、早めの納付が重要です。

- 車検への影響を考慮する:自動車税を納付していないと、納税証明書が発行されず、車検を受けることができません。車検の時期が近い場合は特に迅速な対応が必要です。

今後滞納を防ぐための対策

うっかり納付を忘れてしまうことを防ぐために、事前に準備できる対策を講じておくことが非常に有効です。今後の滞納リスクを減らすために、以下の方法を検討してみてはいかがでしょうか。

4つの対策

一度手続きをすれば、毎年の納付を気にすることなく納税ができる口座振替が最もおすすめです。納付忘れを根本的に解決できるため、忙しい方にとって最適な方法と言えます。

銀行、信用金庫、農協に行けば「口座振替用紙」が窓口に備えつけられています。

- 口座振替(自動引き落とし)の利用:事前に手続きを済ませておけば、毎年自動で納税が完了します。納付忘れの心配がなく、最も確実な方法とされています。

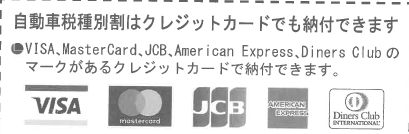

- クレジットカードでの支払い:自治体によっては、クレジットカードで自動車税を納付できる場合があります。この方法であれば、場所や時間を選ばずにオンラインで手続きができ、さらにクレジットカードのポイントが付与されるメリットがあります。(参照:三井住友海上公式サイト)

- スマートフォンのカレンダーアプリを活用:納税通知書が届いたらすぐに、スマートフォンのカレンダーに納付期限を登録しておきましょう。通知機能を利用することで、うっかり忘れを防ぐことができます。

- 納税通知書の送付先を整理:引っ越しなどで住所が変わった場合は、速やかに送付先変更の手続きを行いましょう。通知書が届かないと納税の機会を逃してしまうため、非常に重要です。

これらの対策を講じることで、今後の納税がスムーズになり、延滞金や滞納による不利益を避けることができます。自分に合った方法を選び、自動車税の支払いを効率化しましょう。

Q&Aよくある質問

✅ 補足

- 手数料や反映日数、窓口対応は都道府県や市区町村で差があります。各自治体の「自動車税(種別割)」ページを必ずご確認ください。

- ここでの金利・料率や期日例は2025年9月時点の公表情報にもとづきます。制度改定があれば自治体告知を優先してください。

まとめ|自動車税は「いつまで滞納できるのか」を正しく理解しよう

今回は、「自動車税はいつまで滞納できるのか?」という疑問に対して、納付期限・滞納猶予・延滞リスクを整理しました。

- 自動車税の納付期限と滞納できる目安期間

- 延滞金が発生する仕組みと1年放置のリスク

- 期限切れ納付書やコンビニ・銀行・スマホ決済の対応可否

期限を過ぎてもすぐに強制執行はありませんが、延滞金は日ごとに増加し、1年放置すれば車検不可や差し押さえといった深刻な事態に発展します。

大切なのは「早めに正しく行動すること」。この記事を参考に、安心して支払いを済ませてくださいね。